Exposition 90 ans : Comprendre le lien entre terroir, paysage et identité du produit

Le terroir allie milieu naturel, pratiques humaines et savoir-faire collectifs. Visible dans le paysage, l’association de ces critères confère à une AOP sa typicité, protégée par l’action de l’INAO.

LA NOTION DE TERROIR, SOCLE HISTORIQUE DES AOP

Le terroir est un espace géographique délimité, dans lequel une communauté humaine construit au cours de son histoire un savoir collectif de production, fondé sur un système d’interactions entre un milieu physique et biologique, et un ensemble de facteurs humains. Les itinéraires techniques ainsi mis en jeu, révèlent une originalité, confèrent une typicité, et aboutissent à une réputation, pour un bien originaire de cet espace géographique.

Le terroir est une notion vivante, évolutive et ouverte à l’innovation, qui protège les spécificités locales. Elle inclut :

- Le milieu physique : eau, climat, sols, roches…

- La biodiversité : richesse biologique du territoire (espèces végétales, animales…)

- Les savoirs : connaissance du cycle de culture, adaptation aux conditions naturelles…

- Les savoir-faire : conduite d’élevage ou de cultures, techniques de taille, d’affinage, de fabrication…

- L’histoire collective : construction de règles partagées au sein d’une communauté

L’AOP constitue un outil de reconnaissance du terroir. Grâce à un cahier des charges exigeant, elle encadre les pratiques et garantit que toutes les étapes de production se déroulent dans l’aire géographique définie.

LE PAYSAGE, TÉMOIN VISIBLE DU TERROIR

Le paysage est une partie de territoire, telle que perçue par les habitants du lieu où les visiteurs, qui évolue dans le temps sous l’effet des forces naturelles et de l’action des êtres humains

Dans le Pays d’Auge, en Normandie, le terroir (climat doux, sols riches, savoir-faire herbager) a façonné un paysage de prés-vergers où pommiers en hautes tiges et prairies se partagent l’espace.

Les vaches pâturent sous les arbres, entretiennent l’herbe et fertilisent le sol, ce qui maintient l’équilibre bocager nécessaire à la production des pommes à cidre pour la fabrication du Calvados.

QUEL LIEN ENTRE TERROIR ET PAYSAGE ?

Le paysage donne à voir le terroir : il en est à la fois le reflet et le résultat.

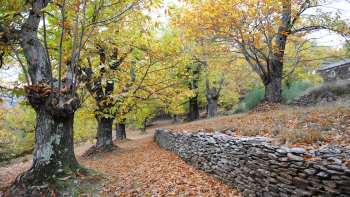

Le milieu physique (relief, climat, sols…) façonne le paysage : il conditionne la localisation des cultures, la forme des parcelles, la présence de haies, de murets ou de terrasses pour s’adapter au terrain.

Les pratiques agricoles et les savoir-faire transmis de génération en génération modèlent également l’espace : l’élevage extensif, la vigne en coteaux ou les vergers organisent des paysages caractéristiques.

L’architecture rurale (caves, bergeries, séchoirs…) témoigne de ces activités et ponctue le territoire. Le paysage raconte ainsi l’histoire singulière d’une communauté qui vit et travaille dans un lieu donné.

Enfin, le terroir est protégé par les AOP qui fixent des règles de production et contribuent à maintenir ces paysages : en imposant certaines pratiques, elles évitent l’uniformisation et préservent l’équilibre entre nature, culture et identité locale.

Les terrasses cévenoles (faïsses, bancels), construites en pierre sèche pour gagner du terrain sur les pentes escarpées, permettent de créer des surfaces cultivables là où la montagne ne laissait aucun espace.

Elles témoignent de l’adaptation humaine aux fortes pluies méditerranéennes en retenant la terre, en maîtrisant l’écoulement de l’eau, et participent ainsi à la formation d’un terroir unique, essentiel à la culture de l’oignon doux des Cévennes.

LE LIEN ENTRE LE TERROIR ET L’IDENTITÉ DU PRODUIT : LA PREUVE POUR LES APPELLATIONS FROMAGÈRES VIA LE PROGRAMME MÉTAPDOCHEESE

Un programme de recherche, fruit d’un partenariat entre l’INRAe, le conseil national des appellations laitières (CNAOL), l’interprofession laitière (CNIEL) et FranceGénomique a permis durant 5 ans, d’analyser par méthodes métagénomiques la flore microbienne de 440 laits et 1 300 fromages, issus de 44 AOP fromagères françaises.

La métagénomique est la méthode d’étude du microbiote, c’est-à-dire l’ensemble des micro-organismes (bactéries, virus, champignons, levures) vivants dans un environnement spécifique. Elle s’effectue par le séquençage et l’analyse de l’ADN contenu dans un milieu.

Les résultats démontrent avec précision le lien entre le terroir de chaque appellation et la nature de la flore microbienne de chaque fromage. Le projet a ainsi permis de mettre en avant le lien entre les spécificités de l’écosystème microbien d’un fromage et tout ce qui va constituer les spécificités d’une AOP : une zone donnée et des pratiques spécifiques à toutes les échelles de la production. Ces résultats éclairent d’un oeil nouveau le concept de « terroir ».

Dans le Haut-Léon, au nord du Finistère, le terroir (climat océanique doux, précipitations régulières et sols limoneux) a favorisé le développement d’une zone de cultures légumières tournées vers la mer. L’« Oignon de Roscoff » y pousse sur un plateau incliné vers la Manche, entaillé de petites rivières qui rejoignent la côte. Le climat marin limite les écarts de température et protège la culture toute l’année. Ce paysage ouvert, rythmé par les champs de légumes, porte la trace d’un savoir-faire lié aux échanges maritimes : ces oignons, autrefois embarqués à Roscoff, étaient exportés vers la Grande-Bretagne par les « Johnnies ».

En Camargue, le terroir réunit de vastes zones humides, des prairies et des garrigues, qui composent un paysage de marais, sansouïres et pelouses naturelles.

L’élevage du Taureau de Camargue, conduit en liberté et exclusivement en plein air, contribue à préserver le caractère sauvage du troupeau tout en maintenant l’équilibre écologique.

Les taureaux séjournent chaque année au moins six mois sans affouragement dans les zones humides : en broutant et en piétinant, ils contrôlent la croissance de certaines plantes, entretiennent les milieux ouverts et empêchent la fermeture des habitats.

Cette pratique favorise ainsi une mosaïque de végétations variées et soutient une biodiversité spécifique, étroitement liée à ce paysage camarguais.

Dans les zones de montagne du sud de la France, la lavande fine prospère sur des sols pauvres, secs et souvent rocailleux, où aucune autre culture n’est viable.

Les terres autrefois cultivées puis abandonnées sont rapidement colonisées par des plantes robustes comme la lavande et l’aspic, qui recouvrent les collines et protègent les sols de l’érosion. Ainsi, la culture de la lavande façonne un paysage emblématique de plateaux, pentes et collines couvertes de champs violets, marque visible du terroir méditerranéen et de l’adaptation des habitants à ces terres difficiles.

Dans le Pays Basque, le climat doux et humide permet la culture du Piment d’Espelette, récolté à l’automne puis séché pendant au moins quinze jours à l’air libre.

Traditionnellement, les cordes de piments sont suspendues sur les façades des maisons et forment un élément visuel fort qui marque le paysage villageois.

Ce séchage en façade, au-delà de sa fonction technique, incarne le savoir-faire local et rend la culture du piment immédiatement reconnaissable dans le paysage bâti basque.

La Châtaigne des Cévennes doit sa qualité à l’adaptation des variétés locales aux pentes abruptes et au climat méditerranéen. Pour maîtriser l’érosion et cultiver ces terrains tourmentés, les habitants ont construit des murs de pierres sèches qui soutiennent des terrasses, appelées « faïsses » ou « bancels ». Ces châtaigneraies en gradins donnent aux versants cévenols leur silhouette caractéristique et témoignent d’un savoir-faire ancestral, toujours entretenu pour maintenir ce paysage vivant.

Pour aller plus loin...

Sommaire de l'exposition : L'INAO, 90 ans au service de l'agriculture française

Télécharger le panneau de l'exposition

Exposition 90 ans INAO - Panneau 10

« COMPRENDRE LE LIEN ENTRE TERROIR, PAYSAGE ET IDENTITÉ DU PRODUIT »