Exposition 90 ans : L'INAO, moteur d'innovations

Depuis sa création en 1935, l’INAO n’a cessé d’innover pour adapter les Signes d’Identification de la Qualité et de l’Origine (SIQO) aux défis contemporains auxquels ils font face sans remettre en cause les « fondamentaux » liés à chaque signe.

L’INAO A ACCOMPAGNÉ LE PROGRÈS TECHNIQUE EN VITICULTURE VERS DES VINS DE QUALITÉ EXPRIMANT LEUR TERROIR

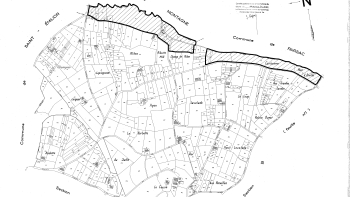

Dès 1936, l’INAO innove en définissant les premières Appellations d’Origine Contrôlée viticoles à la parcelle, sur la base de critères sur les types de sol, définis simultanément par des producteurs et des scientifiques. La sélection des parcelles se fait d’un commun accord et garantit l’obtention d’une production de vins de qualité.

À partir de 1970, l’INAO renforce les exigences de production avec la généralisation du contrôle qualité des vins AOC avant leur mise sur le marché. Il encadre rigoureusement les pratiques, notamment en fixant un rendement maximal à l’hectare ou en définissant les conditions d’enrichissement des vendanges.

L’INAO, ACTEUR CLÉ DE LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DE LA NOTION DE TERROIR ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Depuis 1948, l’INAO oeuvre à élargir la reconnaissance des Appellations d’Origine au-delà du vin. Cette mission devient officielle en 1990, avec l’intégration de tous les produits agricoles et alimentaires. L’Institut accompagne dès lors la construction du cadre européen des AOP et IGP, tout en participant activement à la reconnaissance internationale des Indications Géographiques par l’OMC en 1994.

Durant 12 ans, il conduit avec l’INRA un programme de recherche pour faire reconnaître les AOC-IGP par les organisations internationales de produits alimentaires. Les deux organismes ont établi les bases scientifiques liées à l’organisation spécifique des terroirs, prises en compte en 2005 par l’UNESCO, puis en 2010 par l’OIV avec la définition du terroir viticole.

Cette dynamique aboutit en 2015 à la signature de l’Accord de Genève sur la protection internationale des Indications Géographiques, entré en vigueur en 2020.

L’INAO, GARANT DU MAINTIEN DE TISSUS RURAUX VIVANTS

L’INAO oeuvre également dans un souci de maintien de la vitalité des espaces ruraux : en 1997, les producteurs de l’AOP Comté obtiennent la limitation du rayon de collecte du lait pour les ateliers de fabrication dans leur cahier des charges. Cette innovation contribuera largement au maintien du tissu des « fruitières » comtoises, ateliers villageois de transformation qui collecte le lait dans un rayon très proche.

DIFFUSER ET MASSIFIER L'APPROPRIATION DES INNOVATIONS, VIA LES ORGANISMES DE DÉFENSE ET DE GESTION (ODG) ET LE DÉVELOPPEMENT DES LIENS AVEC LA RECHERCHE

L’INAO est partenaire de plusieurs projets de recherche appliquée permettant d’apporter aux Organismes de Défense et de Gestion les voies d’adaptation aux défis contemporains.

À titre d’exemples :

- L’INAO a, aux côtés des fédérations viticoles (CNIV, CNAOV, VinsIGP), des ODG, de FranceAgriMer ou de l’Institut français de la vigne et du vin (IFV), contribué à bâtir le plan d’adaptation de la vigne au changement climatique, sur la base du programme de recherche LACCAVE piloté par l’INRAe.

- L’INAO est partenaire du programme de recherche et développement « Vitilience », piloté par l’IFV et financé par le CASDAR, pour développer des démonstrateurs territoriaux de vignobles résilients face au changement climatique.

- L’INAO fait également partie du réseau mixte technologique « fromages de terroirs » qui permet de mener des travaux sur des thématiques impactant directement les cahiers des charges des AOP / IGP laitières (lait cru, lien entre terroir et typicité…).

L’INAO, ACTEUR CLÉ DE LA RECONNAISSANCE INTERNATIONALE DE LA NOTION DE TERROIR ET DES INDICATIONS GÉOGRAPHIQUES

Depuis 1948, l’INAO oeuvre à élargir la reconnaissance des Appellations d’Origine au-delà du vin. Cette mission devient officielle en 1990, avec l’intégration de tous les produits agricoles et alimentaires. L’Institut accompagne dès lors la construction du cadre européen des AOP et IGP, tout en participant activement à la reconnaissance internationale des Indications Géographiques par l’OMC en 1994.

Durant 12 ans, il conduit avec l’INRA un programme de recherche pour faire reconnaître les AOC-IGP par les organisations internationales de produits alimentaires. Les deux organismes ont établi les bases scientifiques liées à l’organisation spécifique des terroirs, prises en compte en 2005 par l’UNESCO, puis en 2010 par l’OIV avec la définition du terroir viticole.

Cette dynamique aboutit en 2015 à la signature de l’Accord de Genève sur la protection internationale des Indications Géographiques, entré en vigueur en 2020.

POUR S’ADAPTER À L’ACCÉLÉRATION DES ÉVOLUTIONS CLIMATIQUES ET SOCIÉTALES, L’INAO DÉVELOPPE UN CADRE RÉGLEMENTAIRE PERMETTANT L’INTRODUCTION FACILITÉE D’INNOVATIONS DANS LES CAHIERS DES CHARGES TOUT EN RESPECTANT LES FONDAMENTAUX

Pour accompagner l’adaptation du vignoble au changement climatique ou faciliter la lutte contre les maladies ou ravageurs en limitant les doses de produits phytosanitaires utilisés, l’Institut a permis de tester dans les cahiers des charges viticoles des Variétés d’Intérêt à Fin d’Adaptation (VIFA), qui permettent aux vins AOP d’expérimenter de nouveaux cépages plus résistants (à la chaleur, la sécheresse…) à petite échelle, de façon à préserver la typicité des produits, garants de leur identité et sous suivi scientifique.

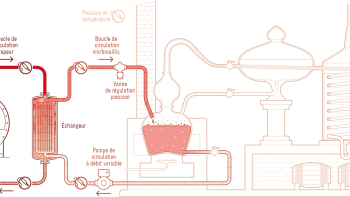

EXEMPLE D’UN DEI : COMMENT DISTILLER EN COGNAC EN LIMITANT SES GAZ À EFFET DE SERRE (GES) ?

La filière Cognac recherche des modes de distillation moins émetteurs de GES mais veut s’assurer

- du maintien des caractéristiques organoleptiques

- de leur accessibilité aux différentes catégories d’opérateurs

Pour permettre l’introduction de cette innovation, le cahier des charges a, sur le point de la distillation, été modifié comme suit en 2024 :

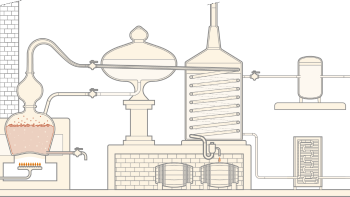

L’alambic dit « charentais » est composé d’une chaudière chauffée à feu nu, d’un chapiteau, d’un col-de-cygne, avec ou sans chauffe-vin, et d’un serpentin avec appareil réfrigérant.

Toutefois, à fin d’évaluation, l’utilisation de matériels de distillation ne respectant pas les modalités définies ci-dessus, tels que décrits dans le protocole approuvé par le Comité National, est autorisée, sous réserve de la signature entre l’INAO, l’ODG et l’opérateur habilité d’une convention validée par le Comité National.

La proportion des volumes d’eaux-de-vie obtenus dans le cadre des Dispositifs d’Évaluation des Innovations prévus par le présent cahier des charges, est inférieure ou égale à 10 % volume dans l’assemblage des lots d’eaux-de-vie utilisés lors de leur mise en marché à destination du consommateur.

- Consulter le schéma de fonctionnement de l'Alambic charentais conforme au cahier des charges (format PDF / 203ko)

- Consulter le schéma de fonctionnement de l'Alambic charentais en vue d’une diminution de GES (format PDF / 263ko)

S’ADAPTER AUX NOUVELLES ATTENTES DES CONSOMMATEURS DANS UN CADRE PERMETTANT LE RESPECT DES FONDAMENTAUX : LE CAS DE LA DÉSALCOOLISATION DES VINS IGP

L’INAO accompagne les producteurs sous IGP dans le développement de vins à faible degré alcoolique, en réponse à l’évolution des habitudes de consommation. Ces démarches traduisent une volonté d’adapter les SIQO aux défis contemporains tout en préservant la qualité et l’origine des produits, via un encadrement réglementaire adéquat.

Ainsi, le Comité National des Indications Géographiques Protégées vins et cidres a décidé, en 2024, que les vins IGP peuvent être désalcoolisés jusqu’à 6 degrés, sous réserve que cette possibilité soit inscrite dans le cahier des charges, et que tous les vins soient contrôlés d’un point de vue organoleptique avant et après désalcoolisation. En dessous de 6 degrés, les ODG pourront conduire une expérimentation ou mobiliser le Dispositif d’Évaluation des Innovations (DEI).

Sommaire de l'exposition : L'INAO, 90 ans au service de l'agriculture française

Pour aller plus loin

- Durabilité et attentes sociétales

- Les variétés d’intérêt à fin d’adaptation (VIFA)

- Procédures d’expérimentation et dispositif d’évaluation des innovations (DEI) pour les AOP agroalimentaires

- Dispositif d'évaluation des innovations (DEI) pour la filière vitivinicole

- Les SIQO face aux attentes sociétales : retour sur les rencontres régionales des ODG

- Les initiatives des acteurs des SIQO et actualités sur la durabilité